👁️🎶📚 : Le sourire dans l’Histoire de l’Art

L’Antiquité

Le sourire a connu des hauts et des bas au fil de l’histoire.

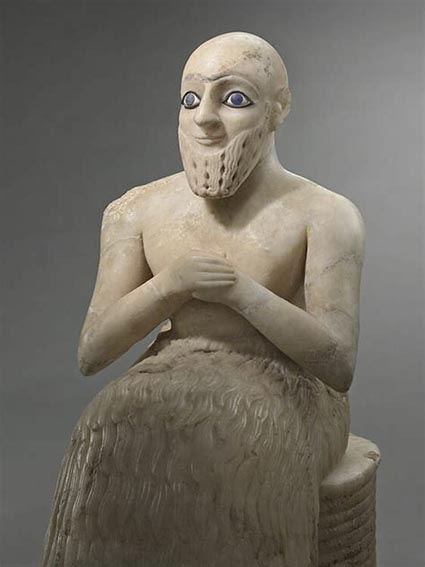

Ebih-Il(-2500 – 2340 av. J.-C.) se trouve dans le temple d’Ishtar à Mari (Mésopotamie). Sur cette sculpture, il est en position d’orant (en prière), les mains jointes, le crâne rasé, barbu, aux yeux incrustés. Et il sourit.

On trouve aussi des représentations similaires en Égypte et à l’époque pré-romaine. Du côté de la peinture, malgré des traces écrites en attestant l’existence, aucune peinture de la Grèce Antique ne nous est parvenue.

Le sarcophage des époux (-520-510 av. J.-C.) est un petit sarcophage étrusque. Il montre que le sourire existe déjà dans l’art ancien. Mais ici, il exprime aussi une tendresse et une complicité entre les deux personnes, une relation forte et touchante.

Le Moyen-Âge

Vers le IVe siècle après J.-C., le sourire disparaît presque complètement. À cette époque, il est associé au péché originel. Selon la Bible, Ève a croqué dans le fruit défendu avec ses dents, et ce geste est considéré comme la chute de l’humanité. Au Moyen Âge, montrer ses dents ou sourire est souvent vu comme une légèreté, une tendance à la folie ou à la mauvaise conduite. Il faut attendre le XIIIe siècle pour que le sourire fasse un retour dans l’art.

Par exemple, l’Ange de Reims (1240) mais uniquement parce qu’il est touché par la grâce divine. Il voit Dieu, il n’est pas entièrement sur terre. Pour les humains, le sourire reste rare. Les premiers portraits du Moyen Âge sont souvent de profil ou de face, sans sourire.

La Renaissance : un changement

Avec la Renaissance, le sourire revient doucement. Par exemple, le portrait d’un vieillard et d’un jeune garçon (1490) de Ghirlandaio montre un sourire discret sur le visage du grand-père, mais pas un sourire éclatant. On sent la joie et la tendresse entre eux, une émotion nouvelle à l’époque.

Un exemple célèbre est la Mona Lisa (+/-1503-1517) de Léonard de Vinci. Son sourire mystérieux intrigue encore aujourd’hui. Spoiler Alert : on raconte que Léonard aurait fait venir des saltimbanques pour distraire la modèle pendant ses poses.

Le sourire au XVIIe siècle

Au XVIIe siècle, le sourire évolue, surtout dans l’art représentant le peuple. La bourgeoisie et l’aristocratie sourient peu, mais les gens du peuple, eux, commencent à montrer leurs dents dans des tavernes, chez les saltimbanques ou les prostituées. En exemple, La Bohémienne (1626) de Frans Hals.

Les dents apparaissent lentement, mais il reste souvent gênant ou inconvenant de sourire franchement. Une raison à cela : jusqu’au XIXe siècle, la majorité des gens avaient des dents en mauvais état, ce qui rendait un sourire complet peu fréquent. De plus, montrer ses dents était associé au péché ou à la frivolité.

Le XVIIIe siècle : un nouveau regard sur le sourire

Au XVIIIe siècle, Elisabeth Vigée-Lebrun montre un intérêt tout autre pour la joie et la tendresse.

Dans ses portraits, elle exprime la complicité et l’affection, avec des sourires sincères. Par exemple, son autoportrait avec sa fille, réalisé en 1786, montre une mère et sa fille souriantes. Ce tableau, appelé « La tendresse maternelle », a beaucoup touché le public, car il montre des sentiments authentiques. Ce changement marque une nouvelle façon de représenter l’amour maternel. Désormais, l’amour et la tendresse deviennent un sujet important dans l’art.

Avez-vous d’autres exemples à donner sur le sourire dans l’art ? Je m’intéresse ici plus particulièrement à nos contrées. Mais il serait aussi intéressant de comparer avec d’autres cultures et explorer comment eux aussi ont incarné cette expression universelle. Qui sait... cela pourrait faire l’objet d’une future propa ^^

Intressant sinon, merci pour cet article